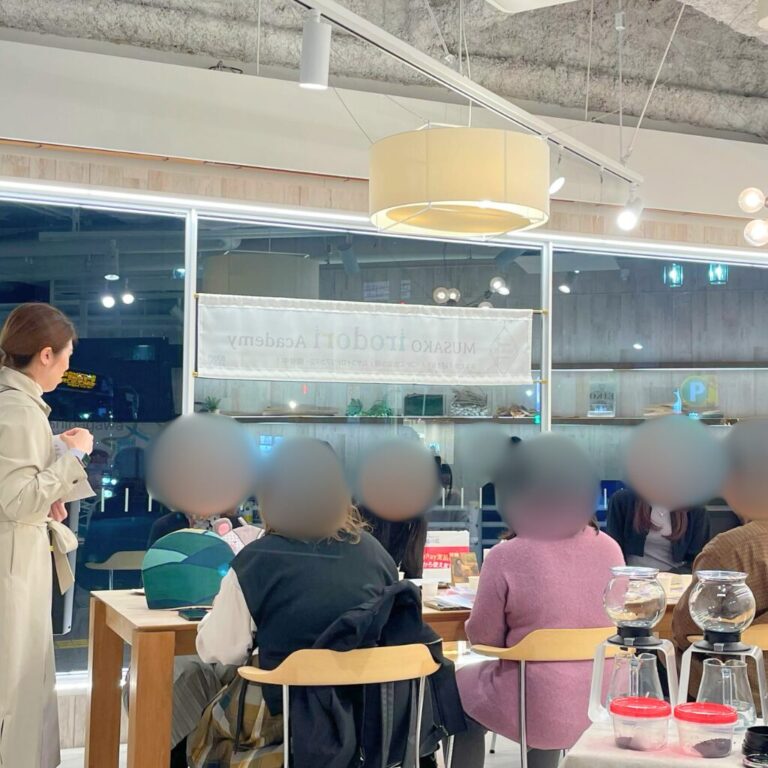

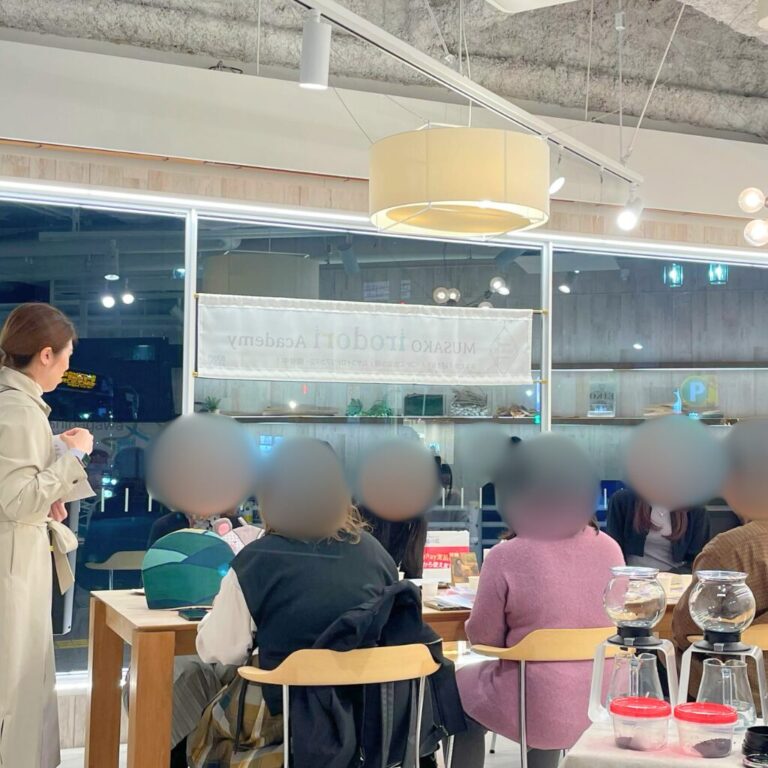

【開催レポート】第7回:はじまりのお茶時間|世界三大銘茶と和紅茶でたどる、紅茶の旅

年明け最初の夜の和紅茶サロンは、「はじまりのお茶時間」。

世界三大銘茶(キームン/ダージリン/ウバ)と和紅茶(べにふうき)を飲み比べながら、香りの質・味の輪郭・余韻の残り方の違いを、ストーリーと一緒に体感していただきました。

1953年に茶農林1号に登録された和紅茶界のレジェンド。花にも似た妖艶な香り、ボディにも重厚感があり、ミルクティーにもおすすめ。

日本

かつて国産の紅茶輸出が盛んだった1950年代~1970年代に日本各地で普及。輸入自由化の影響により生産数が激減したものの、近年では三重県の亀山や奈良県などの旧生産地で、幻の紅茶「べにほまれ」を復活させようとする動きが活発化しています。

1905年(明治38年)~1907年にかけて、茶樹試験場に播種された多田系印度雑種群より、有望な茶母樹が選抜されました。静岡県金谷の茶業試験場に移植されたのち、さらに優良な系統として選ばれたのがのちの「べにほまれ」です。

元の名を「国茶C8」と呼ばれ、研究が進むにつれ国内の品評会で優秀な成績をおさめるだけでなく、海外のテスターの高評価を受けるなど、その優秀性が認められるようになりました。1953年に「べにほまれ」の品種名で「茶農林登録第1号」として登録。国産紅茶の礎となり、生産が全国へと広がっていきました。

♀母

日本の紅茶産業を推進するため、1876年(明治9年)に幕臣であった多田元吉(ただもときち)ら3名がインドへ派遣されました。日本人として初めてダージリン、アッサムの奥地へと入った3人は、栽培法や製造法などと一緒に、アッサム種をはじめとする種子を日本へ持ち帰ったのです。

種は全国に配布され育てられ、その中から寒さに耐え生き残ったものが「多田系印度雑種」と呼ばれました。

♂父

年明け最初の夜の和紅茶サロンは、「はじまりのお茶時間」。

世界三大銘茶(キームン/ダージリン/ウバ)と和紅茶(べにふうき)を飲み比べながら、香りの質・味の輪郭・余韻の残り方の違いを、ストーリーと一緒に体感していただきました。

年内最後の和紅茶サロンは、クリスマスティーを楽しむひとときを。

スパイスやハーブの香りを手がかりに、和紅茶と組み合わせる冬のブレンドを試飲&体験。グリューワインティーとシュトーレンで、あたたかく香り高い夜のティータイムを楽しみました。